特别报道|内容查看

鹿茸重要的医用价值以及鹿茸失去后再生机制解析

长春科技学院鹿茸科学与产品技术研究所,李春义,吉林省长春市 130000

导语:中国是当今世界上最主要的鹿茸生产国之一。鹿茸不仅是我国传统的中药材,具有独特的壮阳、抗疲劳、抗老化、提高免疫力、提高造血功能等特性,在科学家的眼里,鹿茸更珍贵的一面是给人类提供了唯一一个了解自然界怎样解决了哺乳动物器官完全再生的机会。揭示鹿茸完全再生机制,将会对人类器官的再生研究具有重大的理论及实践意义。

1.鹿茸研究成果取得显著的经济效益

我们课题组在哺乳动物器官再生研究中较早提出了以鹿茸作为肢体器官再生的模型研究,并已取得突破性进展。鹿茸作为哺乳动物的器官,每年脱落后还能完全再生,这一现象有悖自然界的常理,如果能揭示其发生的机制,可能会为以后实现人类的断指、断肢再生提供借鉴。此外,我们团队在早期揭示鹿茸再生机制的基础上,还实现了母鹿生茸(自然情况下只有公鹿生茸)和公鹿一年再生二次茸(自然情况下,只生一次),这两项成果不但从理论上实现了重大突破,而且产生了巨大的经济效益(纯收益超亿元)。

2.揭示鹿茸再生的科学奥秘

每年随着骨化了的鹿茸,即鹿角,的脱落,新生茸从永久性骨质头部衍生物(角柄)上再生出来。我们通过组织学研究、形态学研究、组织剔除及移植实验,以及细胞和分子生物学手段证明:鹿茸的再生,是依赖于单一种细胞,即角柄骨膜(pedicle periosteum, PP)细胞的过程。因此,这个过程明显不同于两栖动物的断肢再生。我们课题组认为这一发现可能被应用于除鹿茸以外的其他哺乳动物器官失去后的再生(割处再生)上,从而为人类器官的再生提供可靠的科学依据。

在研究鹿茸再生过程中,我们课题组首先对鹿茸再生的形态学及组织学过程进行了深入研究。发现鹿角脱落后,角柄残桩的粗糙断裂面有血液充盈,断面中央的凹陷区被一层具有光泽的、毛发稀少的皮层所包围。组织学分析显示,这一区域的皮肤已经具有了茸皮的特征。如较厚的表皮、不同发育阶段的毛囊、大的皮脂腺等。鹿角脱落后,茸皮从四周向伤口中心生长以覆盖角柄的断面。同时,与茸皮紧密相贴的 PP 组织开始增厚,形成分裂、分化活跃的区域。随后,在伤口愈合的过程中,两个新月形的生长中心直接从增厚的 PP 远端形成。一个在前部,另一个在后部。每个中心都含有新生软骨组织,这些软骨组织上都覆有一层增生的、由 PP 组织形成的间充质帽子状结构。其后的生长过程中两个生长中心在角柄残桩上形成了前、后两个生长点。这两个生长点就是后来观察到的鹿茸主干及眉枝的生长中心。

这些研究清晰表明,再生鹿茸的生长中心是由角柄远端的 PP 细胞增殖分化而来。角柄皮肤仅在角柄残桩的脱落面伤口愈合中起了一定的作用。因此我们得出结论:每年一度的鹿茸再生过程是一个基于单一的 PP 细胞分裂、分化的过程。鹿茸再生是基于 PP 细胞的说法还只能是一种假说。为此,我们课题组又进行了一系列的体外功能性实验。首先,从角柄残桩上完全剔除 PP 组织,以观察在 PP 缺失的情况下鹿茸的再生情况。结果是,PP 剔除的角柄没能再生出鹿茸。而对照侧角柄却长出了一个多枝鹿茸。接下来的实验包括了部分 PP 剔除实验,以验证鹿茸再生是否需要角柄骨质的参与。结果发现,再生的鹿茸总是出现在部分切除的 PP断端处,强有力的表明 PP 就是鹿茸再生的关键组织。另外,我们课题组还推算出如下测定参数:每年由于鹿茸再生,角柄的平均长度要缩短 5.5mm、平均直径增加 2mm、PP 厚度为 1.5mm、PP 中的细胞密度为104 Cell/mm3,计算得出每年约3.3百万个PP细胞参与每一茬鹿茸的再生,在60-70天的时间里能够生长10几到20几千克的鹿茸组织,进一步表明 PP 细胞具有令人惊异的增殖及自我更新的潜能。因此,我们推断 PP 细胞可能是一种干细胞,所以鹿茸再生可能是一个基于干细胞的割处再生过程。虽然 PP 细胞具有令人惊异的能力,可以支持一个复杂的哺乳动物附属器官的完全再生。但这一能力并不是鹿腿断端长骨骨膜细胞所拥有的,这些骨膜细胞的潜力充其量只能将长骨断端的开放口封闭。我们进一步推测 PP 这一独特的能力可能来源于它们发育的初始组织——生茸区骨膜,这个骨膜覆盖于青春期前鹿头部的额外脊上(未来生茸的部位),PP 正是由这种骨膜直接分化而来的。

3.鹿茸研究的重要进展

我们研发团队不但首次提出,而且用实验证明了鹿茸的完全再生是基于干细胞的过程,分离所得的鹿茸再生干细胞可诱发异位生茸。这个结果发表后,瞬间在国际上产生了重要反响。

我们课题组发现并精确定位了鹿茸再生的功能细胞团,即 PP 细胞中的干细胞亚群。对这些细胞的定性研究发现,它们是介于成体干细胞和胚胎干细胞之间的一种特殊干细胞类型,并将其定义为鹿茸再生干细胞。

我们用实验证明了鹿茸的完全再生是基于这种干细胞群的存在。不同的器官和组织有不同的干细胞,鹿茸就有这么一种很特殊的干细胞。我们把干细胞从长茸的地方拿走,发现原来的地方就不能再长茸了,把它放到鹿体其他部位,其他部位就开始长茸。“栽”到老鼠头上也会长茸。这表明分离所得的鹿茸再生干细胞可以诱发异位生茸。这种特殊干细胞的发现,就像拿到了打开揭示鹿茸完全再生机制大门的“钥匙”。同时发现并定位了鹿茸再生干细胞的微环境,即角柄皮肤的内皮层;确定了构成鹿茸干细胞微环境的几种关键细胞类型—真皮毛乳头细胞和表皮细胞;进而建立了鹿茸再生干细胞与其微环境细胞的离体共培养体系,为分离和鉴别刺激鹿茸再生的相关分子奠定了基础。

4.鹿茸再生揭示哺乳动物割处再生的芽基形成依赖于“互作伴侣”的存在

鹿茸是唯一已知的在失去后还能完全再生的哺乳动物附属器官,为我们提供了一个难得的了解大自然是如何解决哺乳动物器官割处再生(epimorphic regeneration, EpR)的模型。鹿茸的再生是以年为周期的:每年春天,完全骨化了的鹿茸,即鹿角,从鹿头部被称为角柄的永久性骨桩上脱落;随后,鹿茸的再生从角柄顶端伤口愈合开始,鹿茸的快速生长出现在春夏交替时;秋天,鹿体内雄激素水平的快速升高导致鹿茸出现彻底骨化死亡、变成鹿角;鹿角在第二年春天再次从角柄上脱落,触发新一轮的鹿茸再生。研究发现是角柄断端的骨膜(pedicle periosteum, PP)细胞的分裂、分化发起了鹿茸的EpR。

现在已知EpR的标志性事件是芽基(blastema)的形成,EpR也被称为“芽基依赖性再生”。芽基是一个在断肢断面形成的锥形体,其中含有具有再生出失去那部分器官潜力和信息的细胞群。虽然鹿茸再生从表象上看与低等脊椎动物,如蝾螈断肢,的EpR相似,但实际上却有本质的不同。鹿茸再生芽基的形成可以独立于低等脊椎动物EpR芽基形成所依赖的三个基本要素——机械损伤、神经支配和愈伤表皮(wound epidermis)。

令人吃惊的是,早期的鹿茸EpR过程与其它哺乳动物的断指/肢断端的伤口愈合、长骨骨折修复,以及末端指尖EpR非常相似。所有哺乳动物对断肢/骨折反应都是首先激活断端/损伤侧的骨膜细胞,后者进入分裂、分化形成环绕断端的软骨痂(circumferential cartilage callus, CCC。图1)。研究发现骨膜细胞形成CCC这个反应是本能的,几乎与环境因素无关。然而,CCC只是一个暂时的结构,如果它不能适时转变为芽基,就会出现退化、消失。而CCC能否转变为再生芽基,完全取决于环境中是否存在与之相邻的、能够与之互作的结构,这个结构在本综述中被称为“互作伴侣”。

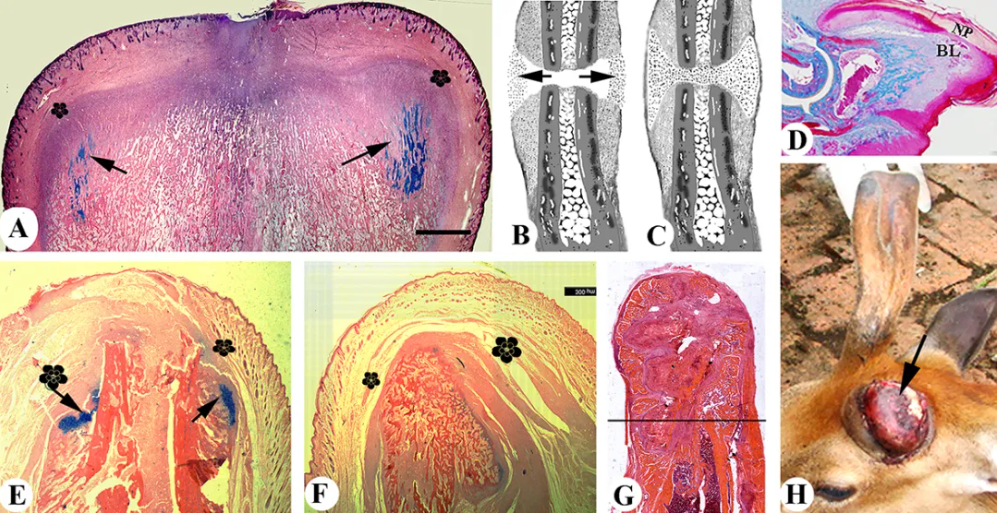

A. 鹿茸再生早期的CCC(箭头)。注意:CCC与包裹的皮肤紧密相贴(花)。B. 长骨骨折线两端的CCC。注意:由两个CCC之间互作导致的、正在形成中的桥连软骨痂(箭头;骨折芽基)。C. 位于长骨骨折两端CCC之间的、完全形成的桥连软骨痂。D. 末端断指EpR。注意:再生芽基(BL)与指甲器官(NP)附着在一起。E. 大鼠断肢断端早期CCC的形成(箭头)。注意:这个阶段CCC与包裹的皮肤之间有多层组织相隔,其中包括疏松结蹄组织和肌肉组织(花)。F. 大鼠断肢断端伤口愈合结束。注意:长骨断面开放口已经封闭,CCC已经消失,长骨断端与包裹的皮肤之间仍然由多层疏松组织相隔(花)。G. 通过断端骨膜生物电刺激和间隔组织层的剔除,成功诱导的大鼠断肢部分再生。注意:再生部分的长度明显超过粗度(水平线以上)。H. 不通透薄膜的插入有效地阻止了角柄断端CCC与其包裹皮肤的互作,从而导致了鹿茸再生失败(箭头)。EpR:割处再生;CCC:环绕断端的软骨痂。

互作伴侣的实际形式在不同器官EpR中可能不同:例如鹿茸再生中的互作伴侣是与其CCC紧密相贴的皮肤(图1A),如果用不通透薄膜插入到这两个组织之间,会导致鹿茸再生失败(图1H);骨折修复中的互作伴侣是骨折线另一端与之相对应的CCC(图1B,1C);指尖EpR中的互作伴侣为指甲器官(图1D);而由于缺乏这种互作伴侣,断指/肢断端形成的CCC(图1E)不能进入下一步的芽基形成,最后出现退化,导致再生失败(图1F)。

基于上述的发现,我们假设:要想实现哺乳动物断肢/指的EpR,就必须给断端的CCC“拼凑”一个“人工互作伴侣”用以互作。对于断肢/指来说,将断端CCC与包裹皮肤之间变得紧密相贴,从而诱导互作应该是比较可行的选择。基于上面的推想,我们给大鼠的断肢实施了一个两步法的处理,以期诱导大鼠断肢的EpR:1)对断端骨膜施加生物电刺激,用以增强CCC的形成;2)手术剔除断端间隔组织层,其中包括疏松结缔组织和肌肉组织,并用橡皮筋将这两种组织紧密“捆绑”在一起,使断端CCC与包裹皮肤间紧密相贴从而促进互作。处理结果是成功地诱导了断肢芽基的形成,而且实现了大鼠断肢的部分再生,再生部分的长度明显超过了其宽度(图1G)。总之,未来如果要实现人类断肢/指的EpR,我们认为它更有可能以类似鹿茸再生的方式完成(即,CCC与包裹皮肤互作),而不是通过低等脊椎动物蝾螈四肢再生的途径(即,断肢断端细胞的去分化)实现。

5.鹿茸药用价值研究在医学方面的重要意义

我们课题组的科研人员在多年研究积累的基础上提出十大鹿茸生物学特性的概念及其对生命科学的重要意义。①哺乳动物器官完全再生,了解自然界如何实现哺乳动物器官完全再生的唯一机会。②胚胎器官出生后发育,为独立自主分化体系的形成和无肢症治疗提供借鉴。③死亡组织长期无炎附着,揭示免疫耐受机制,开发无副作用消炎类药物。④软骨组织富含血管系统,诱导血管长入,实现破损关节软骨的完全修复。⑤巨型伤口快速无疤愈合,开发愈合药物,消除临床疤痕。⑥超速生长从不出现癌变,揭示诱发癌细胞凋亡和刺激正常细胞生长的机制。⑦严重骨质疏松快速逆转,提供研究逆转老年骨质疏松症进程分子机制的模型。⑧破骨内环境中逆向成骨,提供研究逆转绝经期妇女骨质疏松症进程分子机制的模型。⑨成体细胞具有胚胎干细胞属性,揭示成体干细胞如何保留了胚胎干细胞特性。⑩伤口愈合自然长期停滞,解决为安装假肢所种植的金属钉与断端软组织无炎附着问题。我们课题组科研人员围绕这些特性,开展科学研究,希望运用科技的力量,让鹿茸的价值为生命医学与人类健康作出更多的贡献。

我们根据鹿茸再生的机制,通过原位刺激断端骨膜细胞分裂、分化的途径成功诱导大鼠断肢的部分再生(再生的长度显著超过粗度);从死组织鹿角能够在活组织角柄上长期附着(半年之久)但不被免疫排斥的现象,发现鹿角根(鹿角盘)中富含抗炎因子。使用鹿角盘的提取液有效治疗了大鼠乳腺增生、乳腺炎、前列腺炎等腺体炎性疾病,这个结果为开发有效的中药抗炎制剂奠定了基础。之后,我们科研团队从角柄顶端巨型伤口(鹿角脱落后留下的、直径可超过 10cm)快速(10d 之内)无疤痕愈合的现象,发现 PP 细胞分泌物是诱导这种愈合的直接原因。其后发现这些分泌物不但在鹿身体上有效,而且在大鼠的伤口上同样有效,说明其没有种属特异性。为研发能够应用于临床的、刺激无疤痕伤口愈合的药物开辟了新的途径。另外,为了满足重量可达 30 kg 鹿茸的完全骨化,鹿体骨骼要为此提供大量的钙质,从而导致这些骨骼每年都要出现一次严重的生理性骨质疏松。但是,严重疏松的骨骼却可以在鹿角完成钙化后的两到三周内实现快速逆转恢复到正常的钙质水平,这个发现,也让我们科研团队受到了极大的启发。经过探索,我们已经找到了一些调控鹿骨质疏松逆转的因子,并已经在实验动物模型上开始尝试这些因子。这些发现可能为治疗人类的骨质疏松提供了新的方向。

6.鹿茸研究的前景与展望

生茸区骨膜可以在裸鼠上形成异种鹿茸,这就为我们提供了一个研究异种器官发育调控机制的机会。我们通过单细胞测序解析了不同生长阶段异种鹿茸中鹿源/鼠源细胞的组织分布情况。利用我们构建的荧光裸鼠对鼠源细胞进行标记追踪。解析鹿茸干细胞自我分化及其招募宿主细胞参与异种器官形成的机制。这对于异种器官再造具有重要意义。

我们科研团队紧紧围绕鹿茸这一独特的生物学模型在分子水平上开展深入研究,以揭示鹿茸完全再生的机制,巧妙调节快速组织生长不发生癌变的机理,干细胞自主分化的机制,软骨、骨、皮肤、血管和神经再生机制等,以期为人类的健康事业和大幅度提高鹿茸产量做出贡献。通过 40 年系统深入的研究,依据鹿茸再生干细胞的发现,项目组首次提出了“干细胞依赖性”哺乳动物断肢再生假说,该假说不同于现行的低等动物(如蝾螈)断肢再生的“胚芽依赖性”观点,“干细胞依赖性”假说将整个再生过程定位到断端的骨膜干细胞。依据干细胞依赖性再生假说,该团队首次成功诱导了鼠断肢的部分再生,令人信服地证明了依据鹿茸再生机制来诱导哺乳动物断肢再生假说的可行性。

据此,我们课题组提出如果能够利用现代技术赋予长骨骨膜细胞巨大的分裂潜力,很有可能会实现哺乳动物(包括人)断肢的再生。并利用鹿茸干细胞治疗了大鼠及宠物狗的皮肤损伤,实现了完美的再生性愈合。

在今后的科研工作当中,我们还将进一步优化各个条件,并尝试让断肢断端进一步延长。此外,近期我们打算做三件事,第一是开发一些无伤疤伤口愈合类产品,第二个是具有确切疗效但无副作用的治疗腺体炎症的药物,第三是实现骨质修复。我们希望未来争取早日实现人类的肢体再生梦,为人类的健康作出更大的贡献。

作者简介:李春义博士,长春科技学院教授,吉林省鹿茸生物学重点实验室主任、吉林农大中药材学院兼职教授和博士生导师,吉林省鹿产品科技创新工程研究中心主任、中国鹿业高新技术专家委员会主任、吉林省干细胞学会副理事长。

研究方向:干细胞与器官再生,李教授培养博士、硕士多名。多年坚实的研究工作取得了卓越成就,促进了鹿茸作为生物医学模型的发展,鹿茸生物学的研究将对人类健康事业做出重大的贡献;同时这些研究也将为大幅度提高鹿茸产量和质量奠定基础。